En bref

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz

[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats

[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol

[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »

[Tribune] Comment répondre au « backlash écologique » ? Le point de vue d’un juriste

Dans le monde entier, des responsables politiques – comme le nouveau président Donald Trump – remettent en cause l’intérêt d’une transition écologique et appellent à revenir sur des choix et des normes destinés à protéger l’environnement et la santé. Ce mouvement a été qualifié de « backlash écologique ». Un mouvement qui n’hésite pas à contredire des faits scientifiques – par exemple sur le changement climatique – et dont l’une des principales revendications est la « simplification » du droit de l’environnement. Comment répondre à ce « backlash écologique » ? Et surtout : faut-il y répondre ? Le point de vue d’un juriste. NB : La présente tribune n’engage que son auteur et pas les autres membres du cabinet.

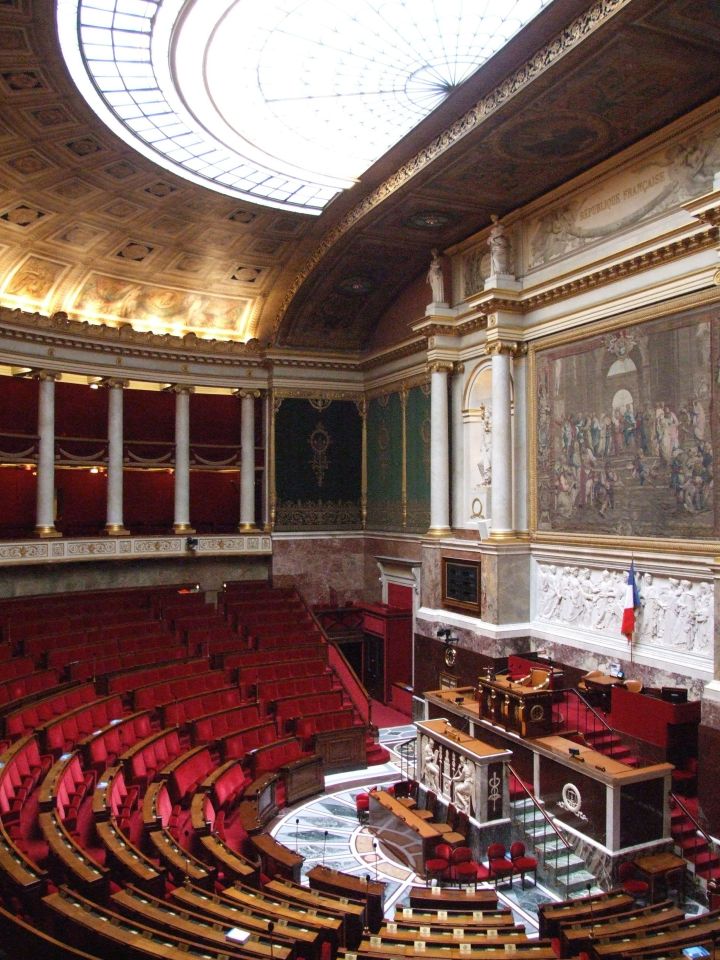

Dès le 20 janvier 2025, au premier jour de son mandat, le nouveau président américain Donald Trump a entendu signer plusieurs décrets (« executive orders ») dont plusieurs annulent des décisions favorables à la lutte contre le changement climatique. La guerre au droit de l’environnement a donc été déclarée tout de suite. En Europe, plusieurs dirigeants ont appelé à une « pause réglementaire » pour freiner la mise en œuvre du « Green Deal » voire reporter l’application de certains textes comme la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. En France et particulièrement au Sénat, au motif d’une lutte contre la « surtransposition » du droit de l’Union européenne, nombre de textes ont été déposés pour supprimer des agences environnementales ou assouplir les conditions d’autorisation de destruction d’espèces protégées ou de mise sur le marché de produits phytosanitaires (pesticides). Paradoxalement, cette critique de l’écologie intervient à un moment où les conséquences du changement climatique s’intensifient, des incendies de Los Angeles aux crues en Bretagne.

Nuancer. Il faut, non pas nier, mais nuancer l’importance de ce « backlash écologique ». L’histoire de l’écologie a déjà été marquée par des cycles d’intérêt plus ou moins fort pour cet enjeu. Ainsi, en France, le Grenelle de l’environnement organisé en 2007 a été suivi par le vote, en 2009 et 2010, de lois très longues qui ont permis de nombreux progrès du droit de l’environnement. Ce cycle s’est terminé sur la déclaration célèbre du président de la République d’alors : « l’environnement, ça commence à bien faire ».

Le souci de la nuance nous permet aussi de vérifier que notre époque est marquée par des évolutions contradictoires. D’un côté des dirigeants populistes caricaturent les choix effectués pour lutter contre le changement climatique et freiner l’érosion de la biodiversité. De l’autre, la transition écologique se poursuit grâce, notamment, à l’engagement de très nombreux acteurs économiques. Il faut donc refuser un débat tronqué, uniquement destiné à créer de la polarisation des opinions. Ce débat « pour/ contre » ou « oui/non » appauvrit l’analyse et il faut le refuser en faisant un pas de côté. Face à la caricature simpliste des normes environnementalistes, il est sans doute inutile de répondre par l’indignation et le refus de toute simplification, au risque d’alimenter la caricature qui est faite par l’adversaire et de prolonger un débat polémique et stérile.

Simplifier. Il faut sortir du débat « pour/contre » sur la simplification du droit en s’interrogeant sur la définition du terme « simplification ». Ce mot déchaine les passions chez des personnes qui s’affrontent alors qu’elles ne parlent pas de la même chose. A tel point que la simplification du droit est souvent synonyme de nouveaux textes mal rédigés et produit donc l’effet inverse de celui recherché. Jusqu’à présent, les innombrables lois de simplification – notamment la loi dite « industrie verte » du 23 octobre 2023 ont surtout produit… de la complexité et ajouté de nouvelles pages dans les codes de l’environnement et de l’énergie. Il faut s’entendre sur le sens du mot « simplification » et ne pas, par principe, s’y opposer. Même les juristes spécialisés éprouvent régulièrement des difficultés à lire tous les textes publiés chaque jour au journal officiel et à régler tous les problèmes d’interprétation qu’ils suscitent. Réduire le rythme de la production de normes, améliorer leur qualité de rédaction, garantir leur stabilité, assurer la sécurité juridique des acteurs économiques sont donc autant de chantiers à engager. Et sur lesquels un consensus est possible comme les Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement organisés en 2013 par la ministre Delphine Batho (avec le concours de l’auteur de ces lignes) l’avait démontré.

Eduquer et former. Les réseaux sociaux, nombre de médias ou de séries continuent d’entretenir un « idéal » de consumérisme selon lequel la réussite et l’épanouissement personnels seraient fonction de la capacité des individus – réduits à un statut de consommateurs – à acheter nombre de biens inutiles, le plus souvent possible. Face à ce mouvement très puissant, culpabiliser les clients de la fast-fashion ou surestimer la capacité d’une règle de droit à changer la société ne suffira pas.

On ne lutte pas contre les influenceurs de Dubaï avec un décret. Il est sans doute plus efficace de relire l’article 8 de la Charte de l’environnement dont nous allons fêter le 20ème anniversaire : « L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte ». Le niveau d’éducation et d’information des citoyens sur les enjeux écologiques et le coût environnemental et sanitaire de leurs choix de consommation demeure bien trop bas. L’Etat pourrait consacrer moins d’énergie à la production de nouvelles normes et bien plus de moyens à la culture, l’éducation et l’information pour élever considérablement notre niveau de sensibilisation et d’information sur les enjeux écologiques.

Le rôle essentiel des artistes, des enseignants et des journalistes dans la lutte contre le crétinisme et l’abrutissement devrait être mieux reconnu. Des campagnes d’information sur la consommation durable pourraient être plus fréquentes. Des médias plus engagés pour consacrer davantage de temps et d’espace à toutes les expressions de l’écologie seraient précieux. Cet effort d’éducation et de formation intéresse en réalité tous les métiers, du conseiller bancaire qui informe son client sur l’utilisation plus ou moins écologique de son épargne, à l’artisan qui renseigne le sien sur l’éco-conception des matériaux utilisés et le devenir des déchets générés par un chantier. Plus que jamais l’éducation et la formation sont les réponses prioritaires à apporter à celles et ceux qui soutiennent que le changement climatique est une « arnaque » et que la surconsommation est une solution.

Comment répondre au « backlash écologique » ? Sans doute en refusant de lui répondre directement au risque de lui donner trop d’importance et d’alimenter des polémiques dans lesquelles les personnes soucieuses de l’environnement sortent généralement perdantes en raison de la complexité de l’enjeu.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :

droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)

Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...

Déchets du bâtiment : les députés refusent de discuter en urgence du projet de refondation de la filière de gestion de ces déchets, défendu par le Gouvernement (REP PMCB)

Une opération étonnante vient d'échouer à l'Assemblée nationale ce mardi 24 février 2026. Le Gouvernement a en effet tenté, en vain, de faire voter en urgence par les députés réunis en commission du développement durable, son projet de réforme ("refondation") des...

Déchets du bâtiment : le Gouvernement annonce une réforme de la filière REP PMCB mais pas encore de calendrier

Le ministre délégué de la Transition écologique a publié ce 19 février 2026, un communiqué de presse pour préciser quel sont les grands choix réalisés par le Gouvernement pour procéder à la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les...

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir en matière d’énergie solaire (thermique et photovoltaïque)

Le décret du 12 février 2026 relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a été publié. Il présente notamment la planification de l’énergie solaire, thermique et photovoltaïque. Présentation. La nouvelle feuille de route pour l’énergie...

Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)

Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé,...

📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026

L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :

outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :

droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)