En bref

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz

[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats

[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol

[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »

Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)

Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d’Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l’une des conditions de délivrance de la « dérogation espèces protégées » : l’absence de solution alternative satisfaisante. Cette condition est satisfaite dans un cas : celui dans lequel, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, il n’existe pas « d’autre solution » qui réponde aux deux exigences cumulatives suivantes : elle est « appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis » et elle permet « de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées« . Une décision qui va sans doute dans le sens d’une sécurité juridique accrue des projets en exigeant que l’administration puis le juge tienne davantage compte des objectifs et contraintes des porteurs de projets. Commentaire.

Résumé

- l’absence de « solution alternative satisfaisante » ;

- l’absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » ;

- la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».

2. La décision rendue ce 21 novembre 2025 par le Conseil d’Etat précise le contenu de la condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante ».

- L’examen de cette condition, par le pétitionnaire, l’administration puis le juge, doit nécessairement être effectué au cas par cas.

- Le respect de cette condition exige, de la part du pétitionnaire, un exposé précis des « solutions alternatives étudiées » et c’est parmi celles-ci qu’une éventuelle solution alternative satisfaisante peut être identifiée.

- Cette condition est satisfaite dans un cas : celui dans lequel, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, il n’existe pas « d’autre solution » qui réponde aux deux exigences cumulatives suivantes : elle est « appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées« .

3. Par sa décision du 21 novembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé que la solution alternative considérée comme satisfaisante ne répondait en réalité pas aux critères de définition de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante. En conséquence, la Haute juridiction administrative a annulé l’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour administrative d’appel de Lyon et le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal administratif. Elle a finalement écarté tous les autres moyens de la requête de l’association requérante. Quatre ans après le début de ce contentieux, l’autorisation environnementale des travaux de construction du nouveau pont de Fleurville est donc rétablie.

4. Dans un contexte marqué par un intérêt croissant des parties au procès administratif de l’autorisation environnementale pour la condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante, la décision rendue ce 21 novembre 2025 permet sans doute de réduire le nombre des solutions alternatives qui pourront être considérées comme satisfaisantes, avec pour conséquence des annulations juridictionnelles sans doute moins nombreuses sur le motif tiré du défaut de respect de cette condition. En résumé, cette décision va sans doute dans le sens d’une sécurité juridique accrue des projets en exigeant que l’administration puis le juge tienne davantage compte des objectifs et contraintes des porteurs de projets.

Commentaire

I. Les faits et la procédure

1899 : construction du pont de Fleurville pour relier les communes de Pont-de-Vaux (Ain) et Fleurville (Saône-et-Loire) par la route départementale 933a. Ce pont a été reconstruit à la fin de la seconde guerre mondiale

Le pont de Fleurville est un ouvrage à ossature métallique, long de 185 mètres et à poutres latérales, reposant sur deux piles implantées dans le lit de la rivière, reliant les communes de Pont-de-Vaux (Ain) et Fleurville (Saône-et-Loire) par la route départementale 933a.

2013 : comme le note la décision ici commentée (point 11), en raison des fragilités qu’il présente, ce pont a fait l’objet de restrictions d’usage depuis 2013 comportant, notamment, une circulation en alternance, une vitesse limitée à 50 km/h et une limitation du tonnage à 26 tonnes (cf. point 11 de la décision du Conseil d’Etat ici commentée).

2016 : ces difficultés d’usage ont conduit les départements de l’Ain et de Saône-et-Loire à envisager, en 2016, la construction, quelques mètres en amont de ce pont, d’un nouvel ouvrage d’une longueur de 272 mètres, qui devait permettre de maintenir le franchissement de la Saône pour les usagers, avec la réalisation du nouveau pont et la suppression de l’ouvrage actuel, de rétablir une liaison sécurisée entre les départements de l’Ain et de Saône-et-Loire pour les véhicules, d’améliorer les circulations locales et notamment douces, de permettre le croisement de deux véhicules et de faciliter l’entretien ultérieur de l’ouvrage (cf. point 1 de la décision du Conseil d’Etat ici commentée).

12 juin 2019 : le département de l’Ain a déposé auprès des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire une demande d’autorisation environnementale pour la construction, en amont de l’actuel pont de Fleurville franchissant la Saône, d’un nouvel ouvrage d’une longueur de 272 mètres (cf. point 1 de la décision du Conseil d’Etat ici commentée).

2020 : au cours de la procédure d’enquête publique, dans son rapport du 18 septembre 2020, le commissaire enquêteur a émis des réserves au projet de construction d’un nouvel ouvrage en amont de celui existant, en estimant qu’une solution alternative consistant à effectuer des travaux de rénovation de l’ancien pont était réalisable et lui semblait préférable sur les plans technique et financier (cf. point 11 de la décision du Conseil d’Etat ici commentée)

1er février 2021 : par une délibération du 1er février 2021, le département de l’Ain, en application de l’article L. 123-16 du code de l’environnement, a réitéré la demande d’autorisation environnementale relative à ce projet (cf. point 1 de la décision du Conseil d’Etat ici commentée).

28 juin 2021 : arrêté des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021 portant autorisation environnementale pour la reconstruction du pont de Fleurville, sur le territoire des communes de Pont-de-Vaux (Ain) et de Montbellet (Saône-et-Loire), tenant lieu d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du même code et de dérogation aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées et à leurs habitats au titre du 4° du I de l’article L. 411-2 de ce code.

29 septembre 2021 : requête par laquelle l’association « Bien Vivre à Replonges » demande au tribunal administratif de Lyon, saisi au fond d’annuler l’arrêté des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 202.

3 octobre 2021 : requête par laquelle l’association « Bien vivre à Replonges » a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon la suspension de l’exécution de l’arrêté des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021.

21 octobre 2021 : par une ordonnance n°2107764, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de l’arrêté des préfets de l’Ain et de Saône-et-Loire du 28 juin 2021.

10 mars 2022 : par un jugement n°2107709, le tribunal administratif de Lyon a fait droit, au fond, à la demande de l’association « Bien vivre à Replonges » et a annulé cet arrêté du 28 juin 2021. Aux termes de ce jugement, l’autorisation environnementale litigieuse est illégale au motif qu’elle comporte en son sein une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées elle-même illégale. Cette dernière a en effet été délivrée sans que soit suffisamment étudiée la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante :

« 10. Eu égard à ce qui a été exposé précédemment, il n’apparaît donc pas que la proposition de reconstruction du pont sur les appuis existants ne constituerait pas une solution alternative satisfaisante au sens des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans ces conditions, l’appréciation à laquelle se sont livrés les préfets de l’Ain et de Saône et Loire apparaît erronée.«

30 avril 2024 : par un arrêt n° 22LY01414, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par le département de l’Ain contre ce jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal administratif de Lyon.

1er juillet 2024 : pourvoi par lequel les départements de l’Ain et de Saône-et-Loire ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour administrative d’appel de Lyon.

21 novembre 2025 : par une décision n°495622 le Conseil d’Etat a :

- rejeté le pourvoi, en tant qu’il était formé par le département de Saône-et-Loire (article 1er)

- annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 30 avril 2024 (article 2)

- annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2022 (article 3)

- rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par l’association « Bien Vivre à Replonges » (article 4)

II. Sur la solution retenue par le Conseil d’Etat

2.1. Rappel : la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées

L’interdiction de perturbation de l’état de conservation des espèces protégées est de principe. La délivrance d’une autorisation de déroger à cette interdiction de principe est soumise à plusieurs conditions.

Le principe d’interdiction de perturbation d’espèces protégées. Pour mémoire, le principe d’interdiction de destruction du patrimoine naturel protégé est inscrit à l’article L.411-1 du code de l’environnement. Aux termes de ces dispositions, les destinataires de ce principe d’interdiction de destruction sont : les sites d’intérêt géologique ; les habitats naturels ; les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ; leurs habitats. Il importe de souligner que le terme « destruction » doit être compris, dans une acception large, comme comprenant aussi, « altération » ou « dégradation ».

- l’absence de « solution alternative satisfaisante » ;

- l’absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » ;

- la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».

Par un avis n°463563 du 9 décembre 2022, le Conseil d’Etat a précisé, à la demande de la cour administrative d’appel de Douai, son interprétation des dispositions du droit positif relatives aux conditions (cf. notre commentaire de cet avis) d’une part, de déclenchement de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction d’espèces protégées, d’autre part, de délivrance de cette dérogation, une fois demandée.

S’agissant des conditions de déclenchement de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation, le Conseil d’Etat a précisé que celles-ci sont cumulatives et doivent être appréciées successivement.

- S’agissant de la première condition relative à l’espèce protégée en cause : le pétitionnaire puis l’administration doivent vérifier si « des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet ». Cet examen ne doit porter, ni sur le « nombre de ces spécimens », ni sur leur « état de conservation ».

- S’agissant de la deuxième condition relative à la nature du risque d’atteinte à l’état de conservation de l’espèce protégée : l’administration doit prendre en compte l’existence du « risque suffisamment caractérisé » au regard des mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire. Ces mesures doivent présenter deux caractéristiques : elles doivent présenter des « garanties d’effectivité » et permettre de « diminuer le risque ».

2.2. La précision du contenu de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante

L’intérêt premier de la décision rendue ce 21 novembre 2025 par le Conseil d’Etat tient à la précision ainsi fournie du contenu de la condition d’octroi de la « dérogation espèce protégée » relative à « l’absence de solution alternative satisfaisante ».

Le point 7 de cette décision précise en effet :

« 7. S’agissant de la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, elle doit être regardée comme satisfaite dans le cas où il n’existe pas, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, d’autre solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées« .

Ce point appelle les observations suivantes.

- En premier lieu, l’examen de cette condition, par le pétitionnaire, l’administration puis le juge, doit nécessairement être effectué au cas par cas.

- En deuxième lieu, le respect de cette condition exige, de la part du pétitionnaire, un exposé précis des « solutions alternatives étudiées » et c’est parmi celles-ci qu’une éventuelle solution alternative satisfaisante peut être identifiée.

- En troisième lieu, cette condition est satisfaite dans un cas : celui dans lequel, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, il n’existe pas « d’autre solution » qui réponde aux deux exigences cumulatives suivantes : elle est « appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées« .

Ainsi, la solution qui doit être sélectionnée parmi les solutions alternatives étudiées par le pétitionnaire est celle qui :

- d’une part, « est appropriée » à trois éléments : les besoins à satisfaire, les moyens susceptibles d’être employés, objectifs poursuivis ;

- d’autre part, « permet » de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées

Il appartient donc aux demandeurs d’une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées de bien suivre ce « guide » ainsi établi par le Conseil d’Etat en documentant chacun de ces éléments de définition de la condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt la cour administrative d’appel de Lyon objet du pouvoir puis le jugement du tribunal administratif puis a écarté tous les moyens de la requête, à commencer par celui relatif à l’illégalité de la dérogation espèces protégées.

S’agissant de l’arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour administrative d’appel de Lyon, le Conseil d’Etat a jugé ici que la solution alternative considérée comme satisfaisante par la cour – solution consistant à reconstruire le pont vétuste actuel sur les piles existantes – ne l’était pas au motif

« 8. Il ressort des motifs de l’arrêt attaqué que, pour juger illégal l’arrêté en litige, la cour administrative d’appel a retenu que la solution consistant à reconstruire le pont vétuste actuel sur les piles existantes, alternative au projet retenu de construction d’un nouveau pont qui avait fait l’objet d’études préliminaires en 2013, devait être regardée comme une solution plus satisfaisante que celle retenue dans le projet autorisé. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet de reconstruction du pont sur les piles existantes ne permet pas de répondre de manière appropriée à l’objectif principal de sécurisation du franchissement de la Saône en vue de permettre l’accroissement des flux de véhicules motorisés ainsi que de piétons et de cyclistes et aux objectifs secondaires tendant à l’amélioration de la continuité écologique de la Saône, à la facilitation de l’entretien de l’ouvrage, à l’augmentation du gabarit navigable sur la rivière et aux besoins de la circulation publique pendant les travaux. Par suite, en jugeant que la solution consistant à reconstruire le pont actuel sur les piles existantes constituait une solution alternative satisfaisante, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis » (nous soulignons).

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon objet du pourvoi est donc, pour le Conseil d’Etat, contraire à l’un des critères de définition de la condition relative à l’absence de solution alternative satisfaisante à savoir celui tenant à ce que la solution alternative est satisfaisante lorsqu’elle est appropriée aux objectifs poursuivis. Ce qui signifie que la Cour n’a pas suffisamment tenu compte des objectifs poursuivis par le porteur de projet.

S’agissant du jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal administratif de Lyon, le Conseil d’Etat a ici jugé qu’il n’était pas démontré, en l’état de l’instruction, que la solution jugée satisfaisante par le tribunal – rénover le pont existant – réponde à aucun des critères de définition de cette condition :

« 12. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qui était soutenu par l’association » Bien Vivre à Replonges « , que la solution consistant à rénover le pont existant, qui n’a au demeurant fait l’objet que d’études préliminaires en 2013 et dont la faisabilité technique n’est pas assurée, permettrait de répondre de manière appropriée aux objectifs poursuivis par le projet, tenant à la sécurisation du franchissement de la Saône par les véhicules motorisés, les piétons et les cyclistes et l’accroissement des flux de circulation, ainsi qu’à l’amélioration de la continuité écologique de la Saône, à la facilitation de l’entretien de l’ouvrage, à l’augmentation du gabarit navigable sur la rivière et aux besoins de la circulation publique pendant les travaux. Il s’en déduit que cette solution ne saurait être regardée comme constituant, parmi les solutions alternatives préalablement étudiées, une solution qui soit appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens susceptibles d’être employés pour le projet et aux objectifs poursuivis et qui permettrait de porter une moindre atteinte à la conservation des espèces protégées. Par suite, le département de l’Ain est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé, pour annuler l’arrêté attaqué, sur le motif qu’il existait une solution alternative satisfaisante au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement » (nous soulignons).

En conséquence, quatre ans après le début de ce contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, l’autorisation environnementale des travaux de construction du nouveau pont de Fleurville est définitivement légale et exécutoire.

Arnaud Gossement – avocat

professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

cabinet d’avocats en droit de l’environnement / avocat en droit de l’environnement / cabinet d’avocats en droit de l’énergie / avocat en droit de l’énergie

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :

droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Référé-liberté : l’euthanasie d’un animal porte atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée de son propriétaire ou détenteur « compte tenu du lien affectif particulier établi avec lui » (Conseil d’Etat, ord, 19 février 2026, Société Protectrice des Animaux du Roannais, n°511614)

Par une ordonnance n°511614 du 19 février 2026, le juge du référé-liberté du Conseil d'Etat a jugé que le fait pour une autorité publique d'ordonner l'euthanasie d'un animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs...

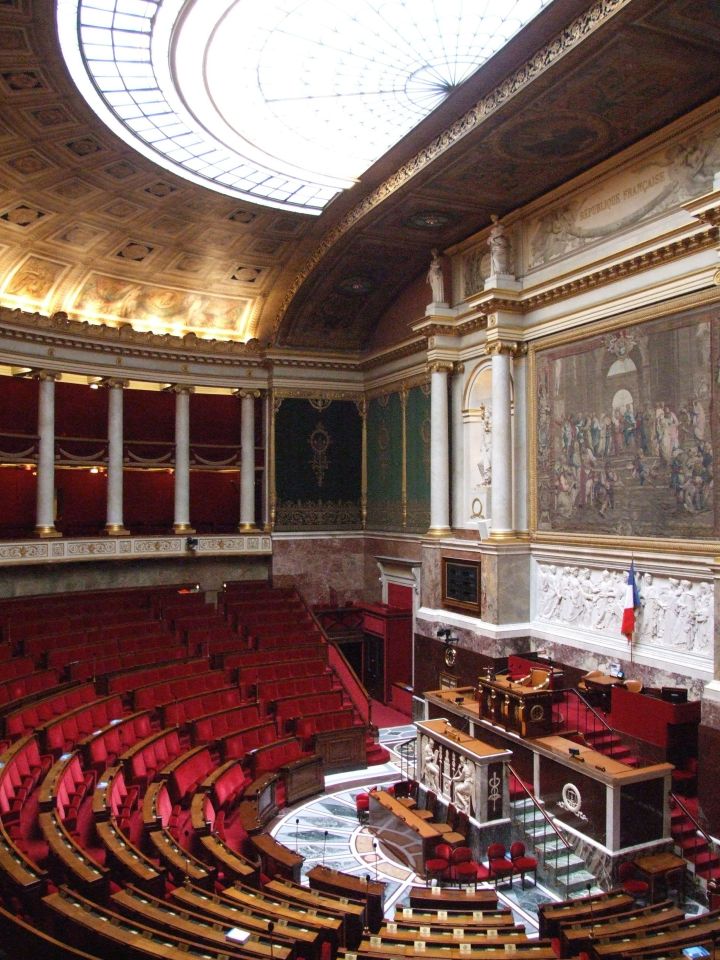

Déchets du bâtiment : les députés refusent de discuter en urgence du projet de refondation de la filière de gestion de ces déchets, défendu par le Gouvernement (REP PMCB)

Une opération étonnante vient d'échouer à l'Assemblée nationale ce mardi 24 février 2026. Le Gouvernement a en effet tenté, en vain, de faire voter en urgence par les députés réunis en commission du développement durable, son projet de réforme ("refondation") des...

Déchets du bâtiment : le Gouvernement annonce une réforme de la filière REP PMCB mais pas encore de calendrier

Le ministre délégué de la Transition écologique a publié ce 19 février 2026, un communiqué de presse pour préciser quel sont les grands choix réalisés par le Gouvernement pour procéder à la refondation de la filière à responsabilité élargie du producteur pour les...

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir en matière d’énergie solaire (thermique et photovoltaïque)

Le décret du 12 février 2026 relatif à la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE3) a été publié. Il présente notamment la planification de l’énergie solaire, thermique et photovoltaïque. Présentation. La nouvelle feuille de route pour l’énergie...

Elevages : le Gouvernement et le sénateur Laurent Duplomb défendent la création d’un cadre juridique spécifique et dérogatoire pour les installations d’élevages d’animaux (projet de loi DDADDUE)

Le mercredi 18 février 2026, le Sénat a adopté en première lecture, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d’information, de transport, de santé,...

📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026

L'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (SERDEAUT Centre de recherches), centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement"....

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :

outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :

droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/02/affiche-matinale-du-serdeaut-12-mars-2026-dep-400x250.jpg)