En bref

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014

Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc

Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale

Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)

Intérêt social, raison d’être, société à mission : retour sur la loi PACTE du 22 mai 2019

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi « PACTE », a principalement créé trois mesures pour favoriser la prise en considération des préoccupations sociales et environnementales par les entreprises. Lors des débats parlementaires, le rapporteur général mentionnait une « fusée à trois étages » pour illustrer les différentes mesures proposées.

Les entreprises se saisissent progressivement de ces outils et les décrets d’application devraient être publiés d’ici la fin du mois. L’occasion de présenter les moyens mis en œuvre par la loi PACTE.

Historique

La réforme opérée par la section II de la loi PACTE pour repenser la place des entreprises dans la société a largement été inspirée par le rapport Sénard-Notat « L’entreprise, objet d’intérêt collectif ». Ce rapport, commandé par les Ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l’Économie et des Finances, ainsi que du Travail, a été remis le 9 mars 2018.

Les rédacteurs du rapport ont constaté au cours de leurs travaux que « le court-termisme et la financiarisation pèsent sur la vie de l’entreprise ». Afin d’aider les entreprises à repenser leur place dans la société, plusieurs recommandations de droit « dur » et de droit « mou » ont été proposées.

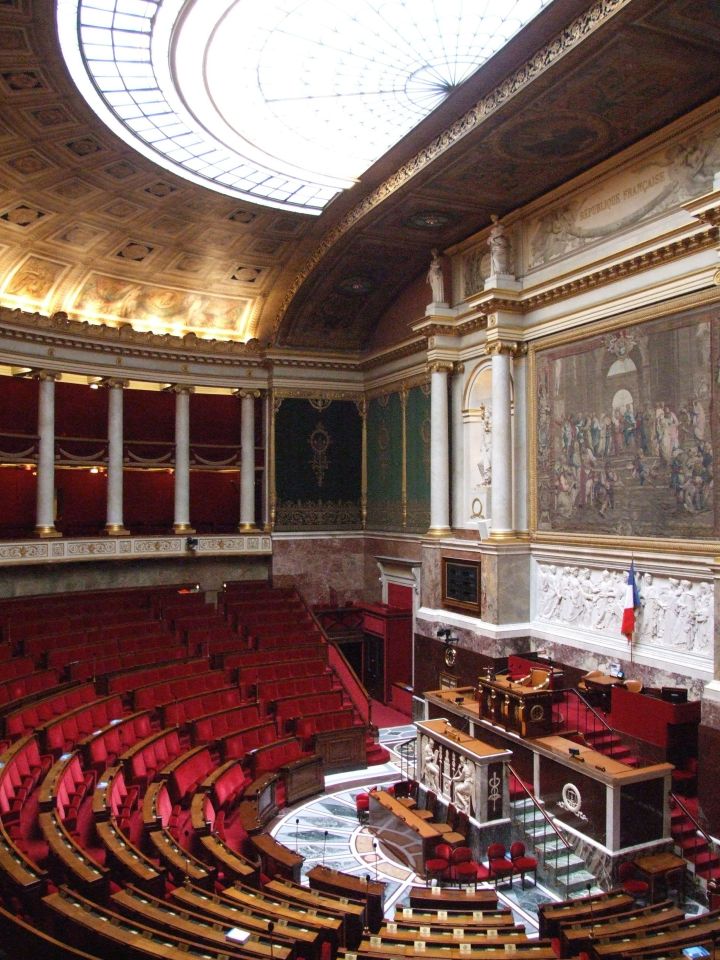

Le projet de loi déposé en juin de l’année 2018 a intégré pour partie ces recommandations. Lors des débats parlementaires entre octobre 2018 et avril 2019, les Sénateurs étaient défavorables à ce texte. Il a finalement été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019.

Présentation de la « fusée à trois étages »

Les trois mesures et leur degré de prise en considération par les sociétés ont été résumés lors des débats parlementaires selon la formule suivante : « toutes les entreprises doivent prendre en compte ces enjeux sociaux et environnementaux ; de façon optionnelle, toutes les entreprises peuvent inscrire une raison d’être dans leur statut, même si cette possibilité sera plutôt utilisée par de grandes entreprises ; enfin, les entreprises qui souhaitent peuvent aller le plus loin et « cristalliser » dans leur statut la notion d’entreprise à mission ».

1. L’obligation de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux dans l’activité de l’entreprise

En premier lieu, la société telle que définie par l’article 1833 du code civil a été modifiée afin de préserver les « intérêts de long terme des sociétés » et promouvoir un « capitalisme plus responsable sur le plan social et environnemental » (cf. avis du Conseil d’Etat n°s 394.599 et 395.021 du 14 juin 2018). L’article 1833 du code civil est désormais rédigé comme suit :

« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.

[La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité] ».

Cette nouvelle définition, d’une part, consacre la notion jurisprudentielle dégagée par la Cour de cassation « d’intérêt social » et d’autre part, impose une nouvelle obligation aux gérants des sociétés qui est de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux.

Comme nous le précisions déjà dans un précédent article, cette obligation de procédure qui consiste à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux a un champ d’application très large. Elle concerne toutes les sociétés, quel que soit leur régime juridique ou leur statut.

La volonté du législateur était de sortir d’une vision de « court-termisme » en précisant que les sociétés ne sont pas gérées dans le seul intérêt de leurs associés mais poursuivent leurs propres intérêts tout en contribuant à un intérêt collectif.

Ces modifications ont été intégrées aux différents codes réglementant des sociétés spécifiques (code de commerce, code de la mutualité, code rural et de la pêche maritime, code des assurances et code de la sécurité sociale).

En deuxième lieu, le code de commerce a également été modifié pour attribuer au conseil d’administration et au directoire d’une société anonyme une mission de prise en considération des enjeux environnementaux de la société.

L’article L. 225-35 du code de commerce est modifié comme suit :

« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, [conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil]. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.(…)«

S’agissant du directoire, l’article L. 225-64 du code de commerce dispose désormais :

« Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. [Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil]. (…)«

2. La possibilité d’inscrire dans les statuts de l’entreprise une « raison d’être »

La loi PACTE confirme, à l’article 1835 du code civil, la possibilité pour les entreprises d’inscrire dans ses statuts « une raison d’être » :

« Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. [Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. »

Jusqu’à l’adoption de la loi PACTE, rien n’interdisait aux entreprises de préciser leur objet social en y ajoutant une « raison d’être ». Il s’agit en réalité d’une orientation politique destinée à inciter les entreprises à entreprendre une réflexion de type RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale). En effet, la modification des statuts pourrait éventuellement être insérée dans une RSE plus globale développée par une entreprise.

Il convient de noter que la « raison d’être » n’est pas définie par la loi. L’exposé des motifs du projet de loi comparait la « raison d’être » d’une société à une devise pour un Etat. Elle peut fournir un cadre pour les décisions les plus importantes. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 14 juin 2018, considère malgré tout que cette faculté n’est pas « dépourvue de toute portée normative, dans la mesure où, pour les entreprises qui auront fait ce choix, l’inscription dans les statuts obligera à s’y conformer »

3. La société à mission

Cette dernière innovation, proposée par l’Assemblée nationale, est venue compléter le dispositif sur le modèle des « benefit corporations » aux Etats-Unis ou des « società benefit » en Italie.

Ce nouveau statut, qui ne crée pas pour autant une nouvelle catégorie juridique, est prévu aux articles L. 210-10 et suivants du Code de commerce.

En premier lieu, l’article L. 210-10 du Code de commerce prévoit les conditions à remplir pour qu’une société puisse prétendre au statut de société à mission :

– Les statuts précisent une raison d’être (cf. article 1835 du code civil) ;

– Les statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

– Les statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution des missions. Un comité de mission ou un référent de mission, pour les entreprises de moins de 50 salariés, est chargé de ce suivi.

– Une vérification est faite un organisme tiers indépendant ;

– La qualité de société à mission est publiée au greffe du tribunal de commerce

En deuxième lieu, en cas de non-respect d’une des conditions pour prétendre au statut de société à mission, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre la suppression de la mention » société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. Cette sanction parait juridiquement faible mais présente un risque fort en termes d’image, en particulier avec une publicité du jugement.

Simple affichage ou mesures contraignantes ?

La loi PACTE est trop récente pour avoir le recul nécessaire permettant d’évaluer l’efficacité de ces nouvelles mesures, d’autant que les décrets d’application n’ont pas encore été publiés.

Il est probable que pour les entreprises qui voudront s’en saisir, des réflexions en interne pour faire évoluer les pratiques environnementales et sociales pourront être menées. En outre, le statut de société à mission pourrait permettre aux entreprises vertueuses de se démarquer de leurs concurrents.

Les juges pourront également œuvrer pour dessiner les contours de la notion de « raison d’être » d’une entreprise et donner une force contraignante aux engagements volontaires pris par les sociétés.

Emilie Bertaina

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :

droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

économies d’énergie : le point sur les dernières évolutions réglementaires relatives aux certificats d’économies d’énergie (CEE) et MaPrimeRénov’

Les dispositifs des certificats d’économies d’énergie (CEE) et de MaPrimeRénov’ ont connu des modifications importantes avec la récente publication de plusieurs textes au Journal officiel, en sus des annonces du Gouvernement relatives à la suspension d’une partie du...

Programmation pluriannuelle de l’énergie : sur proposition du Gouvernement et du Rassemblement national, les députés affaiblissent de nouveau l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Ce 19 juin 2025, sur proposition du...

Programmation pluriannuelle de l’énergie : les députés votent un moratoire sur l’éolien et le solaire photovoltaïque

Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Un texte principalement marqué par le choix,...

Programmation pluriannuelle de l’énergie : les députés confirment la priorité donnée à l’énergie nucléaire, première des « énergies décarbonées »

Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Un texte principalement marqué par le choix,...

[communiqué] Port de Brétignolles-sur-Mer : l’association Agir pour Brétignolles présidée par Nicolas Ducos et assistée par Gossement Avocats obtient l’annulation du projet devant la cour administrative d’appel de Nantes

Par arrêt rendu ce 6 juin 2025 (n°23NT00045) la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Bretignolles-sur-Mer, jugé que l’ensemble du secteur de la Normandelière constitue un espace remarquable et que la partie...

Programmation pluriannuelle de l’énergie : sénateurs et députés veulent passer des énergies renouvelables aux énergies décarbonées

A compter du 16 juin 2025, le députés examineront la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Les députés débattront du texte adopté en commission des...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :

outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :

droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[communiqué] Port de Brétignolles-sur-Mer : l’association Agir pour Brétignolles présidée par Nicolas Ducos et assistée par Gossement Avocats obtient l’annulation du projet devant la cour administrative d’appel de Nantes](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/06/9f30f63fbd1a-cour-administrative-d-appel-de-nantes-plaque-400x250.jpg)