En bref

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014

Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc

Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale

Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)

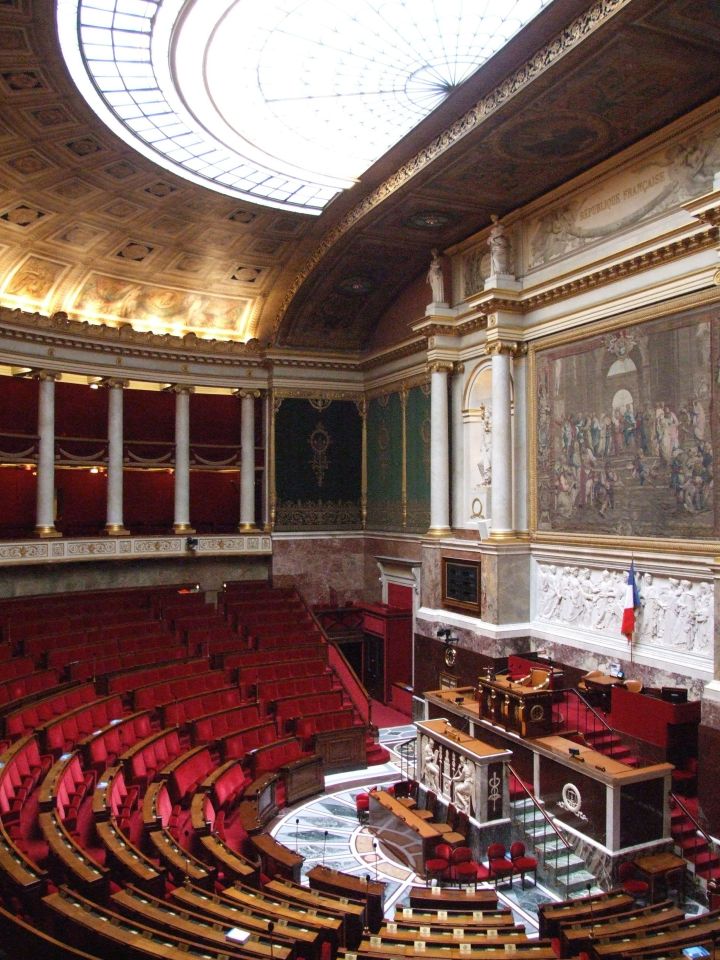

Révision de la Constitution : des propositions pour renforcer la place de l’environnement

A l’occasion de la révision de la Constitution qui devrait être opérée par voie parlementaire ou par voie référendaire d’ici à l’été 2018, des propositions pour renforcer la place accordée à la protection de l’environnement dans notre pacte social émergent. Analyse.

Annoncée par le Président de la République lors du Congrès qui s’est réuni à Versailles, le 3 juillet 2017, le débat sur la révision de la Constitution se concentre actuellement sur la réforme des institutions : réduction du nombre de parlementaires, suppression de la Cour de justice de la République, création d’un droit de pétition. Pourtant l’un des enjeux de cette révision tient également à la place qu’occupera l’environnement dans les propositions d’ajouts de nouvelles dispositions au sein du bloc de constitutionnalité. Il est en effet très probable que le Président de la République ait le souci, a minima, d’inscrire l’objectif de lutte contre le changement climatique dans notre pacte social et la transformation du Conseil économique, social et environnemental en « Chambre du futur ».

Il est utile de faire la revue des principales propositions qui pourraient être débattues pour élargir le débat actuel sur la révision constitutionnelle à l’un des principaux enjeux de ce siècle. Cette révision constitutionnelle pourrait en effet être l’occasion de faire progresser la prise en compte de l’environnement dans l’élaboration des politiques publiques.

Les risques d’un débat sur la place de l’environnement dans la Constitution

La protection de l’environnement occupe d’ores et déjà une place importante dans le bloc de constitutionnalité. Depuis la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, les sept considérants et dix articles de ce texte « adossé » à la Constitution du 4 octobre 1958 ont permis au droit de l’environnement de n’être plus une simple « branche » du droit mais bien l’un de ses fondements qui se diffuse et s’impose progressivement à l’ensemble des branches du droit. Toutefois, cette Charte a surtout fait évoluer le contenu des normes, moins les conditions de leur élaboration. A l’exception du principe constitutionnel de participation du public et de la réforme – bien timide – du Conseil économique, social et environnemental par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, l’environnement n’a pas encore véritablement modifié l’organisation et le fonctionnement des institutions de la Ve République ainsi que la manière dont nous rédigeons nos règles de droit. La prochaine révision constitutionnelle pourrait donc être l’occasion de faire progresser la prise en compte de l’environnement lors de l’élaboration des politiques publiques.

Reste qu’il faut avoir conscience qu’imposer l’environnement dans le débat sur la révision constitutionnelle comporte un risque : celui de susciter des propositions qui auront, à l’inverse, pour objet de revenir sur les acquis de la Charte de l’environnement. Depuis le vote de la Charte de l’environnement, plusieurs parlementaires n’ont eu de cesse de revenir sur sa rédaction. Par le passé, plusieurs propositions de loi constitutionnelles ont été déposées aux fins d’effacer ou de réécrire le principe de précaution consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Le 10 juillet 2013, MM Woerth et Abad ont déposé une proposition de loi visant à ôter au principe de précaution sa portée constitutionnelle. Le 26 novembre 2013, M. ABAD et plusieurs de ses collègues ont déposé une « proposition de loi constitutionnelle visant à équilibrer le principe de précaution avec le principe d’innovation ». Le 27 mai 2014, le Sénat, à l’initiative de M. Bizet, a voté une proposition de loi constitutionnelle « visant à modifier la Charte de l’environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d’innovation ». Enfin, le 14 octobre 2014, MM Woerth et Abad ont déposé une « proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un principe d’innovation responsable ». Ouvrir la possibilité de modifier la place de l’environnement dans la Constitution c’est aussi prendre le risque d’ouvrir la boite de pandore. Les bonnes comme les mauvaises propositions d’amendements seront défendues et il est présomptueux de considérer comme certain qu’aucune régression ne sera possible.

Et un autre risque doit être considéré : celui d’insérer dans la Constitution des propositions mal rédigées. La qualité du droit ne cessant de se dégrader, il n’est pas exclu que la qualité de la Constitution se dégrade elle aussi à mesure qu’elle deviendrait de plus en plus bavarde. Il convient ainsi, non seulement de prévenir les amendements mal rédigés mais aussi d’éviter une dispersion des dispositions relatives à l’environnement ailleurs que dans la Charte de l’environnement. C’est donc avec prudence qu’il faut s’engager en faveur d’un élargissement de la révision constitutionnelle au droit de l’environnement.

Proposition : inscrire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution

Les termes « changement climatique » sont absents de la Charte de l’environnement. Si le Conseil constitutionnel a pu identifier un « objectif de lutte contre le réchauffement climatique » c’est en lui réservant une valeur législative. Il s’agissait en effet d’un objectif que le législateur s’était fixé à lui-même avant, selon le Conseil constitutionnel, de le violer. L’article 7 de la loi de finances pour 2010 créant une « contribution carbone » a donc été déclaré contraire à la Constitution au motif de la violation par le législateur de l’objectif qu’il s’était assigné (cf. CC, Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, loi de finances pour 2010). Inscrire l’objectif de lutte contre le changement climatique dans la Charte de l’environnement pourrait donc avoir pour intérêt : d’une part de mettre en cohérence la Charte avec l’article L.110-1 du code de l’environnement qui consacre cet objectif, d’autre part de lui conférer une valeur constitutionnelle. Valeur qui permettrait de contrôler le respect de cet objectif par une loi, même lorsque celle-ci ne comporte pas elle-même un tel objectif.

Le 12 décembre 2016 Mme Duflot et plusieurs députés écologistes ont déposé une proposition de loi constitutionnelle « tendant à inscrire la lutte contre le dérèglement climatique et le caractère écologique de la République dans la Constitution ». Un texte qui a eu le mérite d’ouvrir le débat et de présenter une proposition. Laquelle prévoyait de rédiger ainsi l’article 6 de la Charte de l’environnement :

« Art. 6. – La France s’engage à respecter les objectifs visant à lutter contre le dérèglement climatique fixés par la communauté scientifique internationale.

« Les politiques publiques contribuent à lutter contre le dérèglement climatique conformément aux objectifs fixés par la communauté scientifique et promeuvent un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »

Cette disposition revient à fixer aux politiques publiques l’objectif de respecter les objectifs « fixés par la communauté scientifique internationale ». Cette rédaction n’est pas satisfaisante. D’une part, il est important de ne fixer simplement des « objectifs » mais bien d’agir sur les conditions d’élaboration des politiques publiques. D’autre, l’expression « communauté scientifique internationale » manque de précision. Certes, nous pensons aujourd’hui au GIEC mais comment faudra-t-il lire cet article 6 de la Charte de l’environnement si ce dernier disparaît et n’est pas remplacé par une organisation présentant les mêmes garanties ? Qui va alors déterminer ce qu’il convient d’entendre par « communauté scientifique internationale » et identifier ses porte-paroles légitimes ? Dans une hypothèse pessimiste, si une organisation de pseudo-scientifiques niant la réalité du dérèglement climatique et la responsabilité de l’Homme vient à être créée, comment faudra-t-il trier parmi les bons et mauvais membres de la « communauté scientifique internationale » ? Autre difficulté, ces objectifs pourront être de plusieurs ordres, plus ou moins importants, plus ou moins précis. Ils seront certainement évolutifs et appelés à être régulièrement modifiés. En définitive le mode de production de ces objectifs n’est pas compatible avec le mode de production de la loi, laquelle doit être, dans la mesure du possible, stable. Sauf à inscrire directement un objectif chiffré d’augmentation moyenne de la température à la surface du globe à ne pas dépasser, il sera difficile d’opérer un contrôle de constitutionnalité de la loi sur le fondement d’une disposition imposant le respect d’objectifs ainsi définis. Enfin, un article 6 ainsi rédigé aurait une portée très limitée : il n’impose qu’un « engagement » à la « France ». En grossissant un peu le trait, il suffirait donc d’une déclaration rassurante du ministre des Affaires étrangères pour que cet article soit respecté.

Il est donc important de reprendre l’objectif de cette proposition de loi constitutionnelle mais pas nécessairement son contenu. Il convient tout d’abord d’éviter les écueils à éviter : une rédaction trop générale voire purement déclarative et une hiérarchie d’objectifs (climat, biodiversité..) qui devraient pourtant tous conserver la même valeur. Surtout, il importe d’assurer une cohérence entre les dispositions de la Charte et celles du code de l’environnement. Il est préférable de rechercher une symétrie entre ces deux textes et d’éviter d’introduire dans l’un des notions qui ne seraient pas reproduites dans l’autre. Pour sa part, le code de l’environnement précise à son article L.110-1 que « la lutte contre le changement climatique » constitue un « engagement » qui permet de « rechercher » »l’objectif de développement durable » :

« III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :

1° La lutte contre le changement climatique ;

2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent ;

3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;

4° L’épanouissement de tous les êtres humains ;

5° La transition vers une économie circulaire.«

Sauf à réviser également la loi, il serait donc judicieux de faire en sorte que la lutte contre le changement climatique demeure un engagement de nature à réaliser l’objectif de développement durable. La lutte contre le changement climatique serait alors un « sous-objectif » à valeur constitutionnel destiné à réaliser un autre objectif à valeur constitutionnel : celui de réalisation d’un développement durable. C’est en partant du postulat que l’article L.110-1 du code de l’environnement ne sera pas modifié à court terme, qu’il convient d’envisager la manière d’introduire la lutte contre le changement climatique au sein de la Charte de l’environnement.

En premier lieu, dès l’instant où il s’agit d’inscrire dans la Charte de l’environnement un objectif et non un principe, un droit ou une liberté, il convient de le placer à sa bonne place, soit parmi les considérants introductifs de la Charte qui sont d’ores et déjà consacrés à fixer des objectifs. Lesquels comprennent déjà une mention de la « diversité biologique ». Dans un premier temps, il pourrait être intéressant d’insérer une référence au climat à la suite de la référence à la diversité biologique qui est placée au cinquième considérant de la Charte : « Que la diversité biologique, le climat, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des ressources naturelles ». Reste que ce considérant comporte davantage un constat qu’un objectif à atteindre.

En second lieu, il serait sans doute utile de placer l’obligation de lutte contre le changement à l’article 6 de la Charte puisque c’est bien celui-ci qui est consacré à l’objectif de développement durable. Article qui pourrait donc être enrichi d’une troisième phrase :

« Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. Elles sont conformes à l’objectif de lutte contre le changement climatique.

Quelle serait la portée de cette nouvelle phrase ? Pour l’heure, la lutte contre le changement climatique relève essentiellement du droit international (convention cadre relative aux changements climatiques de 1992), du droit de l’Union européenne et, en droit interne, de la loi. La définition d’un objectif de lutte contre le changement climatique pourrait pour avoir de renforcer le contrôle de constitutionnalité des lois et règlements en plus du contrôle de conventionnalité existant déjà. Enfin, il est important d’introduire ici un rapport de conformité.

En troisième lieu, le raisonnement consistant à vouloir mettre en cohérence la Charte de l’environnement avec l’article L.110-1 du code de l’environnement comporte cependant une limite : il appelle un débat sur la possible constitutionnalisation des autres engagements de nature à contribuer à la réalisation d’un développement durable. Dont l’engagement de « transition vers une économie circulaire ».

Proposition : créer une fonction de vice-premier ministre en charge du développement durable

La proposition de créer un vice-premier ministre en charge du développement durable date du Pacte écologique que Nicolas Hulot avait fait signer par la plupart des candidat(e)s à l’élection présidentielle de 2007. Devenu Ministre de la transition écologique et solidaire, ce même Nicolas Hulot aurait pu, semble-t-il, être ce vice premier ministre mais le Chef de l’Etat aurait hésité, certains conseillers suggérant qu’une révision constitutionnelle serait nécessaire. Dont acte. Pourquoi ne pas procéder à cette révision pour qu’enfin l’écologie ne soit pas réduite à un ministère, même puissant, mais placée à la direction même du Gouvernement, aux côtés du Premier ministre ? Un vice premier ministre en charge du développement durable ne concurrencerait, ni le premier ministre ni le ministre de l’écologie. Il aurait pour rôle d’évaluer tous les projets de décisions du Gouvernement à l’aune des critères du développement durable, de s’assurer du respect du droit de l’environnement dans la prise de décision et de contrôler le respect des engagements pris. Il pourrait également présider le conseil national de la transition écologique qui pourrait ainsi acquérir la dimension interministérielle qui lui manque tant aujourd’hui.

Enfin, ce vice premier ministre, pourrait s’attacher à la négociation, à la transposition et au respect des normes européennes et internationales qui constituent la source première des normes environnementales. De l’élaboration des directives européennes à la participation aux conférences de parties des processus onusiens, le vice premier ministre ne serait pas en charge d’une administration mais du long terme. Au nombre de ses attributions, il aurait bien entendu celle de traduire en décision et en actes les termes de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

Proposition : créer une « chambre du futur » en réformant le Conseil économique, social et environnemental

Cette proposition est en germe dans le discours prononcé le 3 juillet 2017 par Emmanuel Macron devant le Congrès réuni à Versailles. Depuis des années et les travaux de Pierre Rosanvallon et de Dominique Bourg, il est question de réformer le Conseil économique et social dont les avis sont assez peu considérés par les autres institutions et par le grand public. Au lendemain du Grenelle de l’environnement, l’Etat a tenté de revoir les conditions de désignation des conseillers qui y siègent mais, pour l’essentiel, la réforme s’est surtout arrêtée au nom de cette assemblée, qui comprend désormais le terme « environnemental ». Des propositions allant de sa suppression à sa fusion avec le Sénat ont depuis été défendues. Emmanuel Macron a annoncé vouloir revenir sur cette réforme mais, pour l’instant, n’a pas encore précisé le sens et la portée qu’il souhaite lui donner. Il serait sans doute précieux de disposer enfin d’une assemblée paritaire qui soit le lieu d’un dialogue social et environnemental constructif entre partenaires représentatifs et légitimes. Un lieu qui permette aussi de lutter contre la prolifération des commissions et comités au sein desquels les enjeux du développement durable sont éparpillés. La création de cette Chambre du futur pourrait être l’occasion de réfléchir notamment au statut de l’élu associatif ou syndicaliste, au rôle de proposition des corps intermédiaires, à la prise en compte du long terme dans la conception des politiques publiques.

Proposition : inscrire le principe de non régression dans la Charte de l’environnement

Depuis les années 90, le droit de l’environnement s’est structuré grâce à des « principes directeurs » : principe de prévention, principe de précaution, principe de participation du public, principe pollueur-payeur… Ces principes sont inscrits à plusieurs endroits : en droit international, en droit de l’Union européenne, dans la Constitution (Charte de l’environnement), dans la loi française (article L.110-1 du code de l’environnement). D’un texte à l’autre, la liste et le contenu de ces principes directeur varient. Dans la mesure du possible, il serait précieux que la Constitution et la loi françaises soient convergentes. C’est ainsi qu’il convient sans doute d’inscrire le principe de non régression, d’ores et déjà consacré au niveau législatif, dans la Constitution. Pour mémoire, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 a inscrit le principe de non régression à l’article L.110-1 du code de l’environnement en ces termes :

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.«

Ce principe a, depuis, fait l’objet d’une première application par le juge. Par arrêt n°404391 du 8 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé des dispositions réglementaires relatives à l’évaluation environnementale, annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, au motif que ces dispositions méconnaissaient le principe de non régression de la protection de l’environnement. Par souci de cohérence, il serait intéressant d’inscrire le principe de non régression dans un nouvel article de la Charte de l’environnement : il s’imposerait non seulement aux actes administratifs grâce au contrôle du juge administratif mais aussi aux lois, grâce au contrôle du Conseil constitutionnel.

En conclusion, la place de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité et dans le contrôle de constitutionnalité peut sans doute encore progresser. Reste qu’il faut demeurer prudent eu égard aux risques d’une discussion sur le contenu de la Charte de l’environnement. Par ailleurs, la protection de l’environnement ressort d’abord, du droit international et du droit de l’Union européenne. La priorité demeure donc d’améliorer l’anticipation et la transposition des normes européennes en ce domaine. Plutôt que la consécration de nouveaux objectifs et principes, la priorité est sans doute d’engager une réflexion sur la simplification et l’efficience du droit de l’environnement.

Arnaud Gossement

Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :

droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

économies d’énergie : le point sur les dernières évolutions réglementaires relatives aux certificats d’économies d’énergie (CEE) et MaPrimeRénov’

Les dispositifs des certificats d’économies d’énergie (CEE) et de MaPrimeRénov’ ont connu des modifications importantes avec la récente publication de plusieurs textes au Journal officiel, en sus des annonces du Gouvernement relatives à la suspension d’une partie du...

Programmation pluriannuelle de l’énergie : sur proposition du Gouvernement et du Rassemblement national, les députés affaiblissent de nouveau l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Ce 19 juin 2025, sur proposition du...

Programmation pluriannuelle de l’énergie : les députés votent un moratoire sur l’éolien et le solaire photovoltaïque

Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Un texte principalement marqué par le choix,...

Programmation pluriannuelle de l’énergie : les députés confirment la priorité donnée à l’énergie nucléaire, première des « énergies décarbonées »

Depuis le 16 juin 2025, les députés examinent, en séance publique, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Un texte principalement marqué par le choix,...

[communiqué] Port de Brétignolles-sur-Mer : l’association Agir pour Brétignolles présidée par Nicolas Ducos et assistée par Gossement Avocats obtient l’annulation du projet devant la cour administrative d’appel de Nantes

Par arrêt rendu ce 6 juin 2025 (n°23NT00045) la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le plan local d’urbanisme de la commune de Bretignolles-sur-Mer, jugé que l’ensemble du secteur de la Normandelière constitue un espace remarquable et que la partie...

Programmation pluriannuelle de l’énergie : sénateurs et députés veulent passer des énergies renouvelables aux énergies décarbonées

A compter du 16 juin 2025, le députés examineront la proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie (n°463). Les députés débattront du texte adopté en commission des...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :

outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :

droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[communiqué] Port de Brétignolles-sur-Mer : l’association Agir pour Brétignolles présidée par Nicolas Ducos et assistée par Gossement Avocats obtient l’annulation du projet devant la cour administrative d’appel de Nantes](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/06/9f30f63fbd1a-cour-administrative-d-appel-de-nantes-plaque-400x250.jpg)